Puisque qu’elle vient parfois nous chercher là où on ne l’attend pas, nous avons souhaité partager avec vous le récit d’une expérience médiatique immersive, vécue en dehors de ses espaces attendus : au cœur du dispositif théâtral.

« Je suis conscient que trop peu de temps a passé pour traiter cette masse énorme de douleur et que nos yeux sont toujours grand ouverts sur la lueur de la violence. Je suis conscient de cela et je vous demande pardon. Mais je suis impuissant et ne peux rien faire face à l’irréparable que le théâtre représente. » La voix enregistrée de Romeo Castellucci diffusée avant le spectacle.

L’Enfant maudit et adulé du théâtre contemporain, Romeo Castellucci, a proposé trois spectacles à Paris de novembre à janvier. Parmi eux, Le Metope del Partenone, très librement inspiré des sculptures des métopes du Parthénon, a été déconseillé aux moins de 16 ans. Cela ne s’explique pas seulement par la présence de scènes dignes des films d’horreur les plus violents, mais aussi par l’originalité de son dispositif – qui porte en son sein une portée métaphysique : une vision avant tout biologique de l’Homme.

Le concept, d’abord : le spectacle a lieu dans la Grande Halle de la Villette, il dure 1h15, le placement est libre et debout, le spectateur occupe donc le même espace que les comédiens.

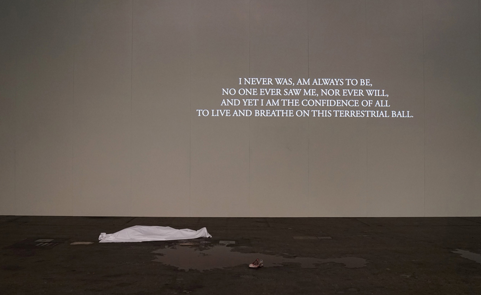

Un comédien se place à un endroit dans la salle, accompagné d’hommes en blouses blanches qui le « maquillent » puis s’en vont. Le comédien simule une attaque cardiaque et un étouffement. Une ambulance arrive alors, les ambulanciers tentent de le ramener à la vie, échouent. Des énigmes s’affichent sur le mur au-dessus du corps mort couvert d’un drap. Puis le comédien se lève, fixe le public durant une minute, et part. Il n’y a aucun dialogue.

Ce même protocole est répété 5 fois, avec des acteurs et des types d’accidents différents (une femme se réveille la jambe coupée en deux, un homme a le visage brûlé, un autre a les yeux crevés…) Certains hurlent, d’autres courent dans la pièce ; les spectateurs doivent alors bouger en fonction des déplacements des comédiens.

Une caméra, que seuls certains spectateurs remarquent, est postée en hauteur et filme ce qui se passe dans la salle.

Un dispositif anti-théâtral

Au théâtre, il fait d’ordinaire noir. Assis dans notre siège, nous savons que ce qui se passe sur scène ne nous engage pas : le spectateur, entouré d’un cocon protecteur symbolique est hors de la lumière, soustrait aux regards. On n’attend rien de lui, si ce n’est son silence puis ses applaudissements – réactions parfois inauthentiques par leur aspect protocolaire. Olivier Aïm décrit le cinéma comme la caverne platonicienne moderne[1]; analyse que nous pouvons également appliquer au dispositif théâtral : corps immobiles plongés dans l’obscurité, yeux rivés dans une même direction vers un simulacre animé de la vie réelle. Cette zone de confort qui existe dans le théâtre est également présente dans la télévision, et même renforcée par la présence d’un écran entre regardé et regardant. Ainsi, à l’inverse du spectateur du Metope à qui on adresse des cris et des gestes de secours, les téléspectateurs contemporains sont habitués à une interpellation qui ne débouche sur aucune réciprocité. Lorsque Belmondo s’adresse au spectateur dans A bout de Souffle[2], lorsque l’animateur d’une émission de télévision dit « mes chers téléspectateurs », il n’y a pas de co-présence pour forcer l’interaction. De plus, ce « vous » n’est que la figure du récepteur symbolique, en aucun cas une individualité propre. Nous sommes donc désormais habitués à ce qu’on pourrait appeler une « interpellation rhétorique », qui est le simulacre d’un échange, dont l’impossibilité imposée par les écrans tente d’être cachée. Quotidiennement dans nos expériences médiatiques, nous sommes ainsi habitués à être spectateurs, et non plus participants.

Ici, le dispositif théâtral est bouleversé, le spectateur partage le même espace scénique que les comédiens, il n’y a pas de rideau qui se lève ni d’estrade. Surtout, le spectacle emprunte aux codes du spectacle de rue, qui emprunte lui-même au modèle démocratique de l’agora grecque. Romeo Castellucci l’annonce : « Idéalement, c’est comme être dans la rue : on est debout, on marche, on forme des cercles spontanés autour des actions. »[3] On donne ainsi à voir à cet attroupement massif et désordonné non seulement le spectacle, mais aussi ses coulisses : la mise en place des comédiens, leur maquillage et le nettoyage final de la scène par des agents de nettoyage.

Une liberté sous contrôle

Un triple jeu se met dès lors en place. Premièrement, le recours au symbolisme est assumé : lorsque les comédiens sont recouverts de peinture rouge, le spectateur devient alors à son tour acteur, devant faire semblant de penser que le liquide rouge est le sang, que le liquide jaune est de l’urine, bref, d’adopter une crédulité feinte face à un langage métaphorique dont les codes sont universellement partagés. Ensuite, une sorte de rituel se met en place, invitant les spectateurs à se déplacer chaque fois que l’ambulance cherche à entrer dans le cercle de l’attroupement. Enfin, les devinettes proposent un jeu d’esprit. Autant de protocoles qui empêchent la passivité. Il semblerait que ce dispositif anti-théâtral vise à briser l’illusion d’un écran symbolique entre les comédiens et les acteurs, instaurant la notion de liberté non plus dans le jeu d’acteur mais dans le jeu de spectateur.

Puisque le « quatrième mur, »[4] cet écran imaginaire qui vise au théâtre à séparer le spectateur des acteurs est brisé, Romeo Castellucci intègre la notion de choix, novatrice dans le théâtre : des déplacements sont possibles pour le public (cela se retrouve dans le « placement libre debout » écrit sur le ticket d’entrée pour la Villette), comme dans un retour à l’enfance du théâtre. Dès lors, la voix du metteur en scène prévient : « Vous seuls pouvez décider quoi faire. Rester ou partir. » Il existe ainsi une mise en péril symbolique du spectateur : sous la lumière des projecteurs, le spectateur lui-même devient objet de spectacle. Ceux qui pleurent le font au regard et au jugement de la foule. Mais le spectateur est également sous l’œil de la caméra, sans savoir si celle-ci tente de se cacher de son regard. Celle-ci est en réalité uniquement utilisée pour « montrer que le spectacle s’est bien passé » au metteur en scène qui ne peut assister à toutes les représentations. Or ce détail nous a été confié par une technicienne et n’est pas connu du public, qui se croit épié, et peut penser que la caméra est utilisée comme un outil d’étude psychologique ou comportementale visant à étudier les déplacements et réactions d’une population confrontée à une situation extrême.

Le spectacle propose donc une symétrie des regards complexe : le spectateur regarde le comédien qui peut le voir, mais le spectateur regarde aussi les autres spectateurs, qui sont eux-mêmes vus par une caméra, elle-même vue par les spectateurs… Il est ainsi vu en train de regarder le spectacle de corps en lambeaux et est ainsi confronté à son propre regard voyeur. Au travers de la caméra, le metteur en scène endosse ainsi les attributs d’un dieu. Il possède le don d’ubiquité (tel l’œil panskopos décrit par Olivier Aïm[5]) : il peut tout voir et tout entendre sans être présent physiquement. Il apparaît aussi sous la forme d’une Voix désincarnée (de la même manière que, dans une culture plus populaire, on entend la Voix de Secret Story, symbole d’autorité et pourtant d’une absence de corps) nous annoncer, au début du spectacle, omnivoyant, ses excuses pour la violence de sa mise en scène. Plus que jamais, le média (le micro prolonge la voix, la caméra remplace l’œil absent), apparaît comme le « prolongement technologique de l’homme » (McLuhan, 1964). Or ce qu’il faut comprendre, c’est que ce dispositif technique a une portée métaphysique, car par ces jeux de regards, Castellucci semble lever le voile et pousser les spectateurs à ouvrir les yeux sur sa conception pessimiste de l’homme.

Une mise en spectacle signifiante de la chair

Par terre, il y a, biologiquement, ce qu’est l’Homme : un assemblement de membres dissociables les uns des autres, à obsolescence programmée. Autrement dit, un état primaire de l’Homme, pré-langagier, qui donne à voir tant l’extérieur que l’intérieur du corps (non pas l’âme, mais les tripes). Les comédiens ne parlent pas – et c’est un thème cher au metteur en scène que de bouleverser la notion de dialogue. Sur scène ils s’agitent, poussent des cris. Romeo Castellucci aime faire entrer l’animal et l’enfant souvent boudés du théâtre, dans l’espace théâtral, précisément parce qu’il « n’ont pas de langage ».[6] Ainsi, cette mise en scène primaire de la souffrance semble se rapprocher davantage de la performance que du théâtre : le comédien attend de la part du public une réaction d’ordre corporelle et non spirituelle, de telle sorte que la performance semble viser à la performativité. Des spectateurs pleurent, d’autres ont un mouvement de recul face au jaillissement du sang. Une spectatrice me confie avoir ressenti de l’empathie corporelle : une douleur au genou devant la vision d’une femme amputée. Il y a une question d’urgence qui ne laisse pas place à la réflexion : il faut arrêter le sang de couler, tenir la main, faire du bouche à bouche. Mais la réponse attendue est aussi de nature symbolique : ne pas être mis face à la solitude d’une parole sans réponse.

En levant les yeux, on voit au contraire les énigmes qui demandent un travail cognitif, soit ce à quoi aspire l’homme : un monde fait de langage métaphorique, de poésie. Des corps déchirés et de la poésie, ce sont deux aspects ontologiques de l’Homme, mais aussi deux facettes de l’Antiquité grecque (elle, comme le rappelle Brett Ingram, qu’on imagine volontiers d’un blanc pur, mais qui baignait dans le sang et la violence).[7]

A la sortie, les spectateurs se demandent quelle réaction le metteur en scène et les comédiens attendaient d’eux : qu’ils interviennent, qu’ils partent, qu’ils fassent un scandale ? Sont-ils jugés cruels ou insensibles s’ils ne l’ont pas fait ? Les lumières ou la caméra sont autant d’outils techniques qui créent cet imaginaire de la surveillance. « Non », nous rassure une comédienne, « les comédiens n’attendent pas d’interventions » et la redoutent même. Et pour cause : si cela arrive, ils ne sont pas autorisés à réagir, ils doivent continuer le numéro sans communiquer avec le spectateur. Cela est déjà arrivé dans d’autres villes, nous confie-t-elle. Elle a alors une envie de consoler la personne qui l’aide, lui presser la main, sécher ses larmes, mais c’est impossible : la frustration corporelle devient alors réciproque, il faut supporter la cruauté de l’image sans s’octroyer le droit d’agir. Le jeu des regards pèse trop ; la liberté est feinte.

[1] Cours donnés au Celsa en 2013.

[2] Film français de Jean-Luc Godard emblématique de la Nouvelle Vague réalisé en 1960.

[3] Discours diffusé à l’ensemble de ses spectateurs à la suite des attentats du 13 novembre.

[4] La notion de « quatrième mur » a été théorisée par Denis Diderot dans son essai Discours sur la poésie dramatique (1758). Il s’agit d’un mur imaginaire censé séparer les acteurs du spectateur, comme si l’action se déroulait indépendamment de la présence de ce dernier. Ce quatrième mur est brisé lorsque l’espace théâtral n’est pas clairement limité ou que les acteurs s’adressent directement au spectateur (dans le cas d’un aparté par exemple).

[5] Cours donnés au Celsa en 2014.

[6] http://www.festival-automne.com/uploads/spectacle/Castellucci_BD5.pdf

[7] Cours donnés à Boston College, 2015